2018-09-26

シルク制作日記1 闇と光と、それから私

鳩棲舎の舎員、清野ちさとがお送りする、ゆるーい制作日記のページです。

商品や作品がどのように作られているのか、

なんとなーくわかります。

鳩棲舎が大好きだって言うそこの君と、

暇で暇でしょうがない、っていう君にオススメの記事です!

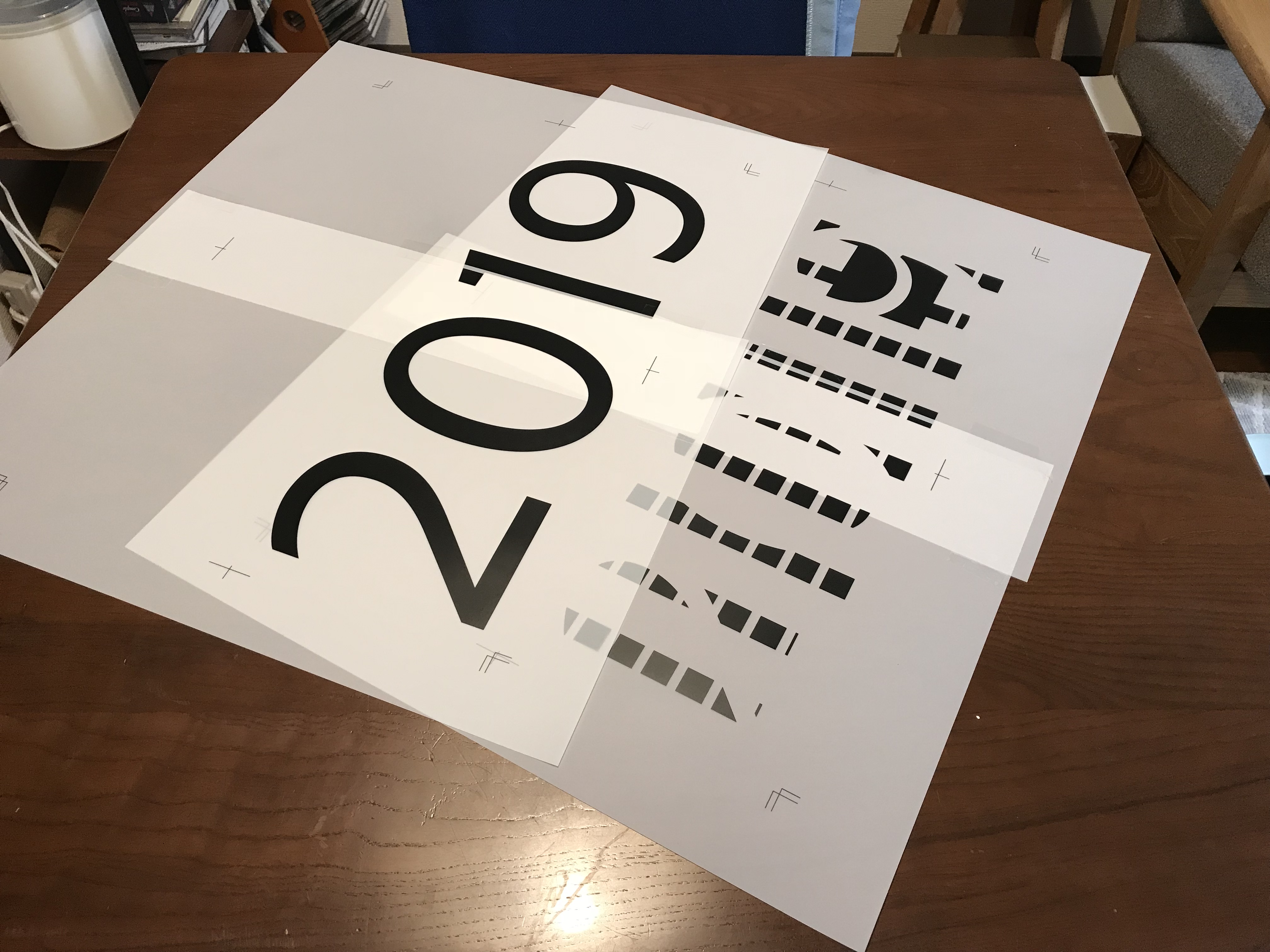

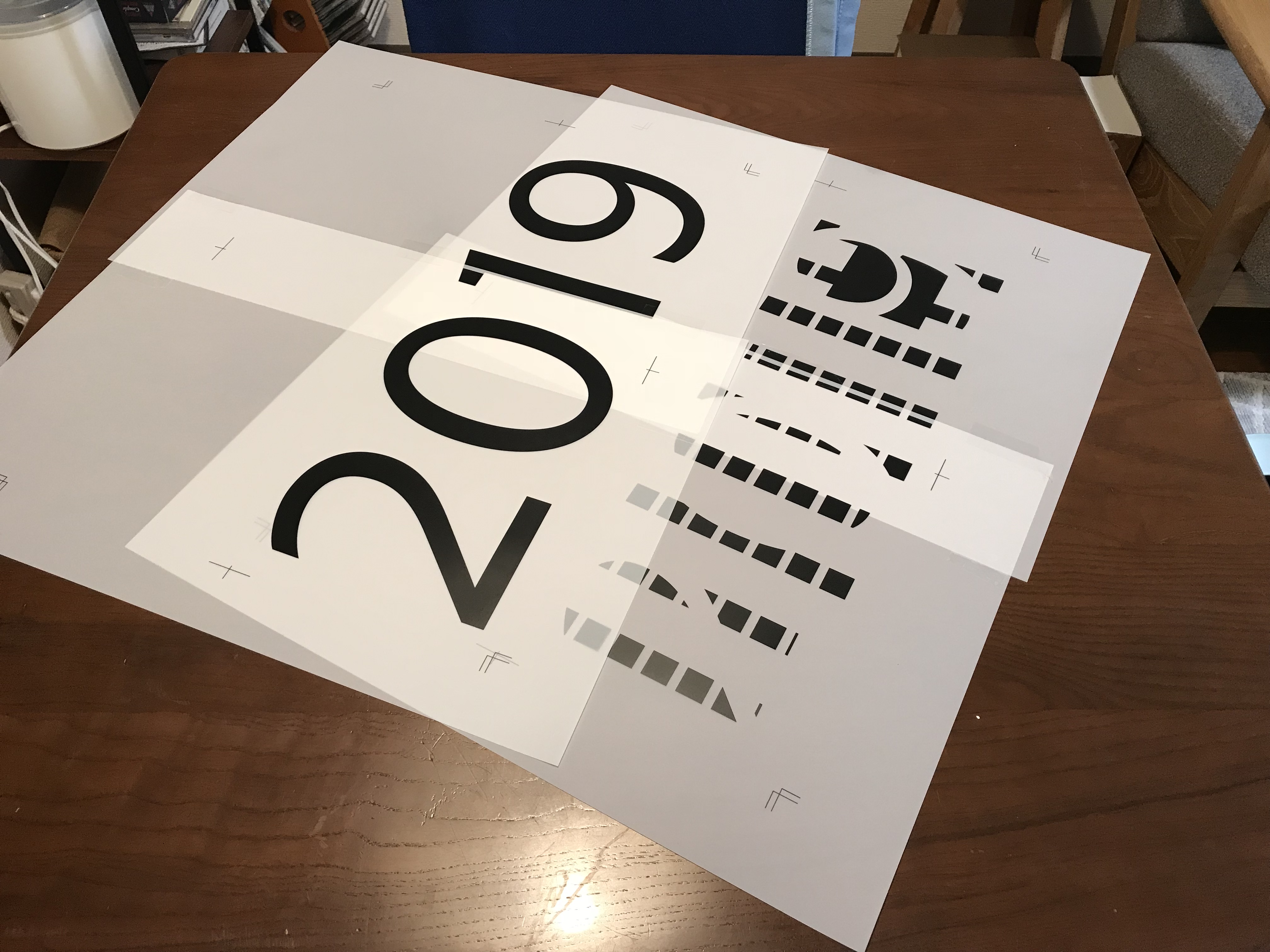

今回は「2019年カレンダー」の表紙の制作を振り返ってみます。Let’s Go !

2017年の秋、新しい商品のひらめきは、 脳天の中に稲妻がはしるみたいにして、目の前に現れたのでした!! 私「ねえねえ!!やっぱりカレンダーは12枚毎月違う絵柄出てくるのが嬉しくない?透明なフィルムにねこうさ赤のインクでね2019って文字をさシルクスクリーンでバーーーーーーーーーン!!と・・・」 舎員K「ちょ、ちょっと待って!・・・えっとさ、なんの話?」 私「あ、私、作ろうと思ってるんだ!2019年のカレンダー!」 舎員K「えっそうなの?知らなかったよ!」 私「ごめんごめん、ですよねー!」 という、完全にひとりよがりなマシンガントークではじまった、カレンダープロジェクト。 大興奮状態で思いついたのは、 表紙を「シルクスクリーン」(略してシルクって呼んでね)という版画技法で刷ること。 なぜかって?

シルクで刷ったものって、とっても鮮やかで綺麗だからなんです。

新年を鮮やかな色でお祝いしたいな!

めくる前とめくった後で、発見があるような遊び心のあるデザインにしたいな!

そんな理由で、透明なフィルムにシルクで刷るという、

シルクスクリーンど素人の私には、

難易度★★★★★な挑戦をすることになりました。

頼みの綱は舎員K(シルク経験者)。

舎員K「透明フィルムに印刷なんて私だってやったことないよ。」

私「大丈夫!君ならできる!」(私が言うセリフじゃない)

ムボーとよばれても!

うすらバカとよばれても!(だれも、いってない)

やったるJ!

試行錯誤した結果、戸惑いや失敗もたくさんありましたが、

勉強になったしとっても楽しかった!

何より、超・綺麗な表紙が出来上がった!

できあがった瞬間、思わず「すごい、売り物みたーい!!」を歓声をあげてしまいました。

(いや、それ売り物だから。)

今回は、「版」をつくる工程で行った、闇と光の儀式の様子を

ご紹介します!

なぜかって?

シルクで刷ったものって、とっても鮮やかで綺麗だからなんです。

新年を鮮やかな色でお祝いしたいな!

めくる前とめくった後で、発見があるような遊び心のあるデザインにしたいな!

そんな理由で、透明なフィルムにシルクで刷るという、

シルクスクリーンど素人の私には、

難易度★★★★★な挑戦をすることになりました。

頼みの綱は舎員K(シルク経験者)。

舎員K「透明フィルムに印刷なんて私だってやったことないよ。」

私「大丈夫!君ならできる!」(私が言うセリフじゃない)

ムボーとよばれても!

うすらバカとよばれても!(だれも、いってない)

やったるJ!

試行錯誤した結果、戸惑いや失敗もたくさんありましたが、

勉強になったしとっても楽しかった!

何より、超・綺麗な表紙が出来上がった!

できあがった瞬間、思わず「すごい、売り物みたーい!!」を歓声をあげてしまいました。

(いや、それ売り物だから。)

今回は、「版」をつくる工程で行った、闇と光の儀式の様子を

ご紹介します!

少しだけ「シルクスクリーン」の版がどのように作られているか、 おわかりいただけたでしょうか。 次回は「シルク制作日記2 勝手にオリンピック」です。 汗と涙と筋肉痛のつまった にわかアスリートたちの熱い夏を引き続きお楽しみくださいね。

2017年の秋、新しい商品のひらめきは、 脳天の中に稲妻がはしるみたいにして、目の前に現れたのでした!! 私「ねえねえ!!やっぱりカレンダーは12枚毎月違う絵柄出てくるのが嬉しくない?透明なフィルムにねこうさ赤のインクでね2019って文字をさシルクスクリーンでバーーーーーーーーーン!!と・・・」 舎員K「ちょ、ちょっと待って!・・・えっとさ、なんの話?」 私「あ、私、作ろうと思ってるんだ!2019年のカレンダー!」 舎員K「えっそうなの?知らなかったよ!」 私「ごめんごめん、ですよねー!」 という、完全にひとりよがりなマシンガントークではじまった、カレンダープロジェクト。 大興奮状態で思いついたのは、 表紙を「シルクスクリーン」(略してシルクって呼んでね)という版画技法で刷ること。

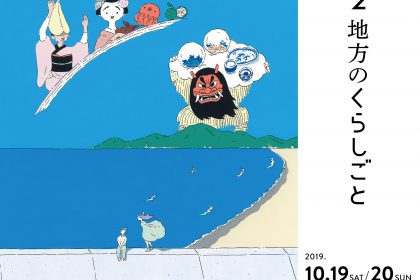

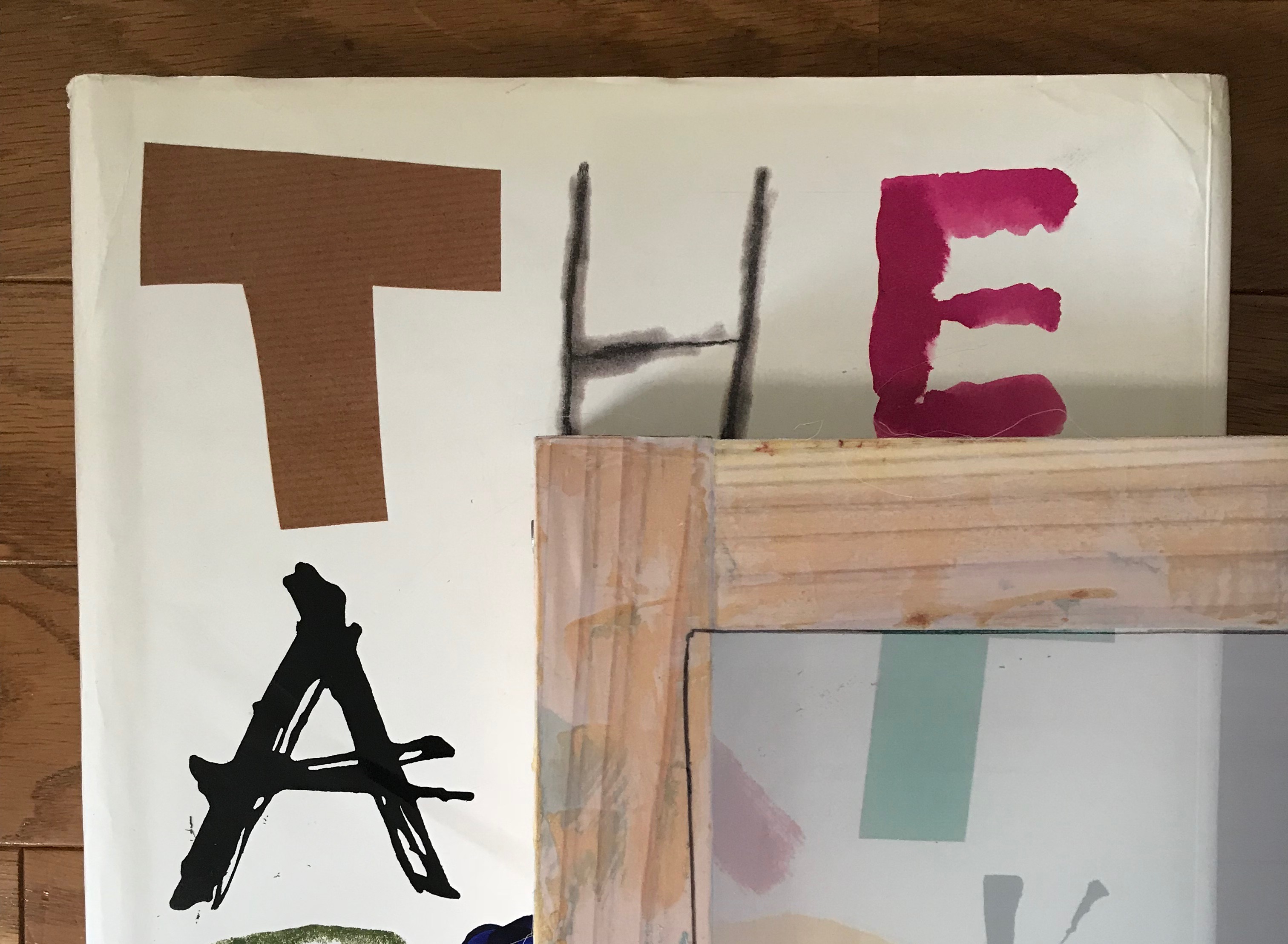

今回カレンダーの表紙、完成作品はこちら!

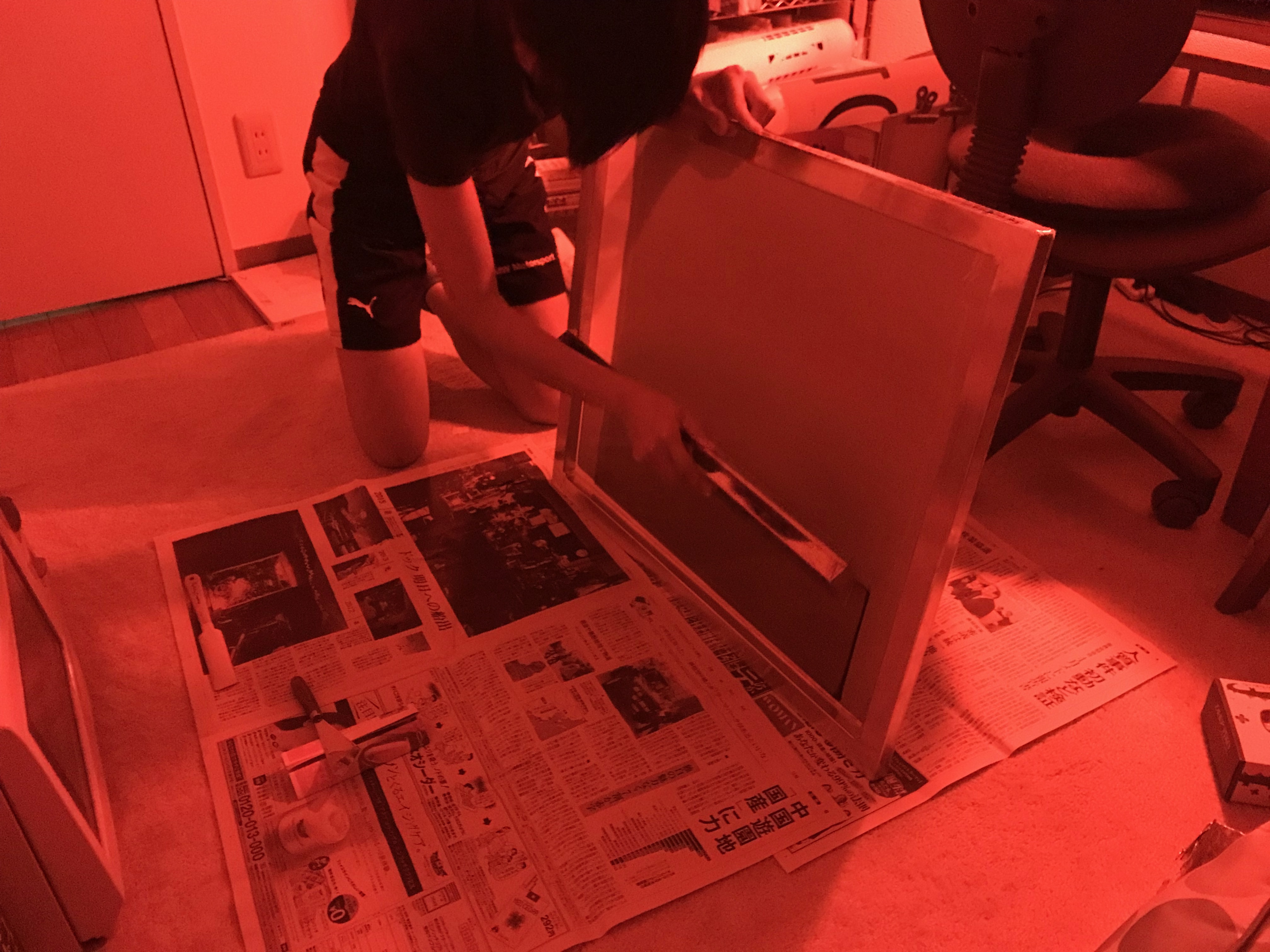

1 枠に、細かいメッシュの布をテンション★アゲアゲで張る。

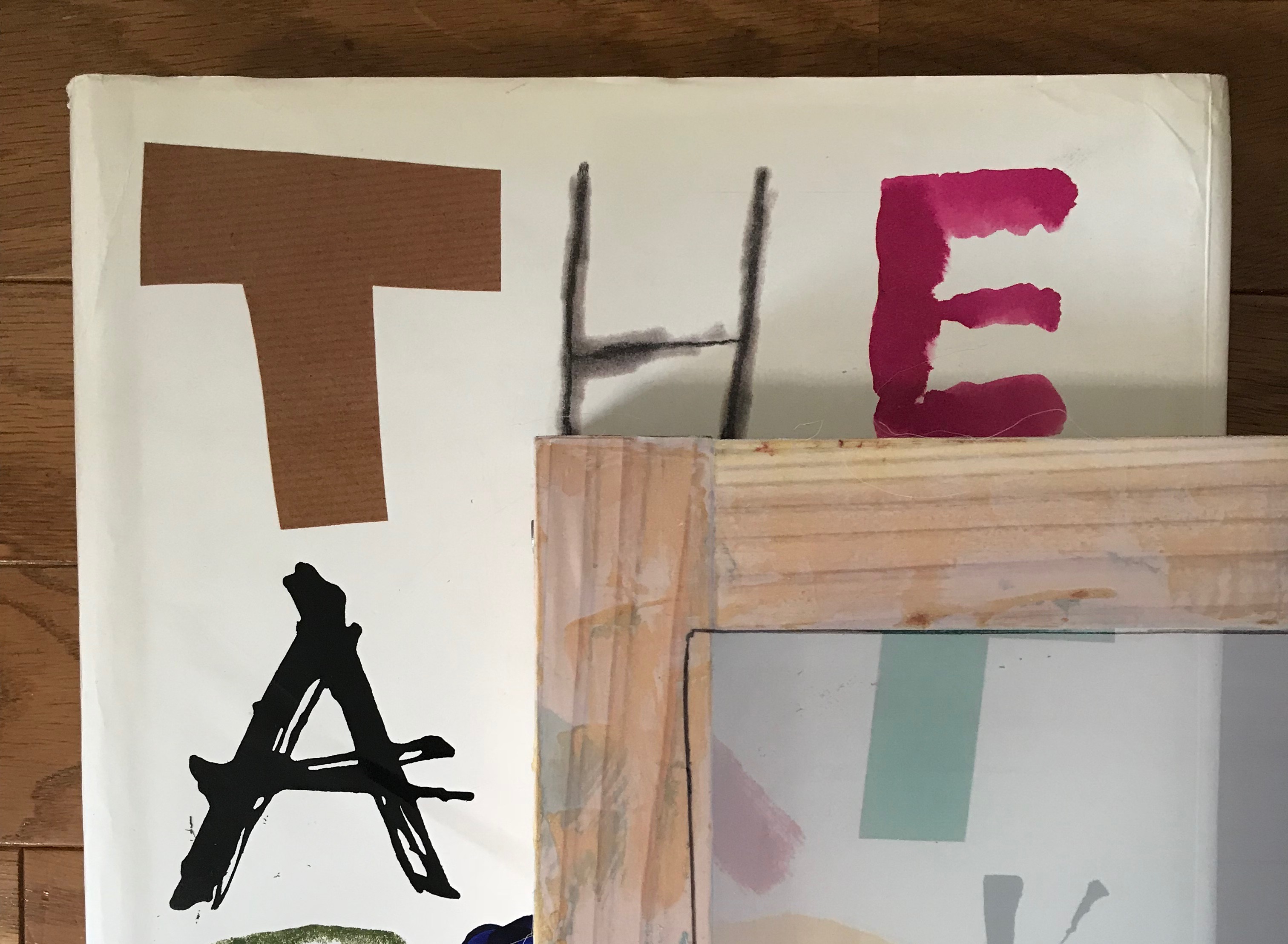

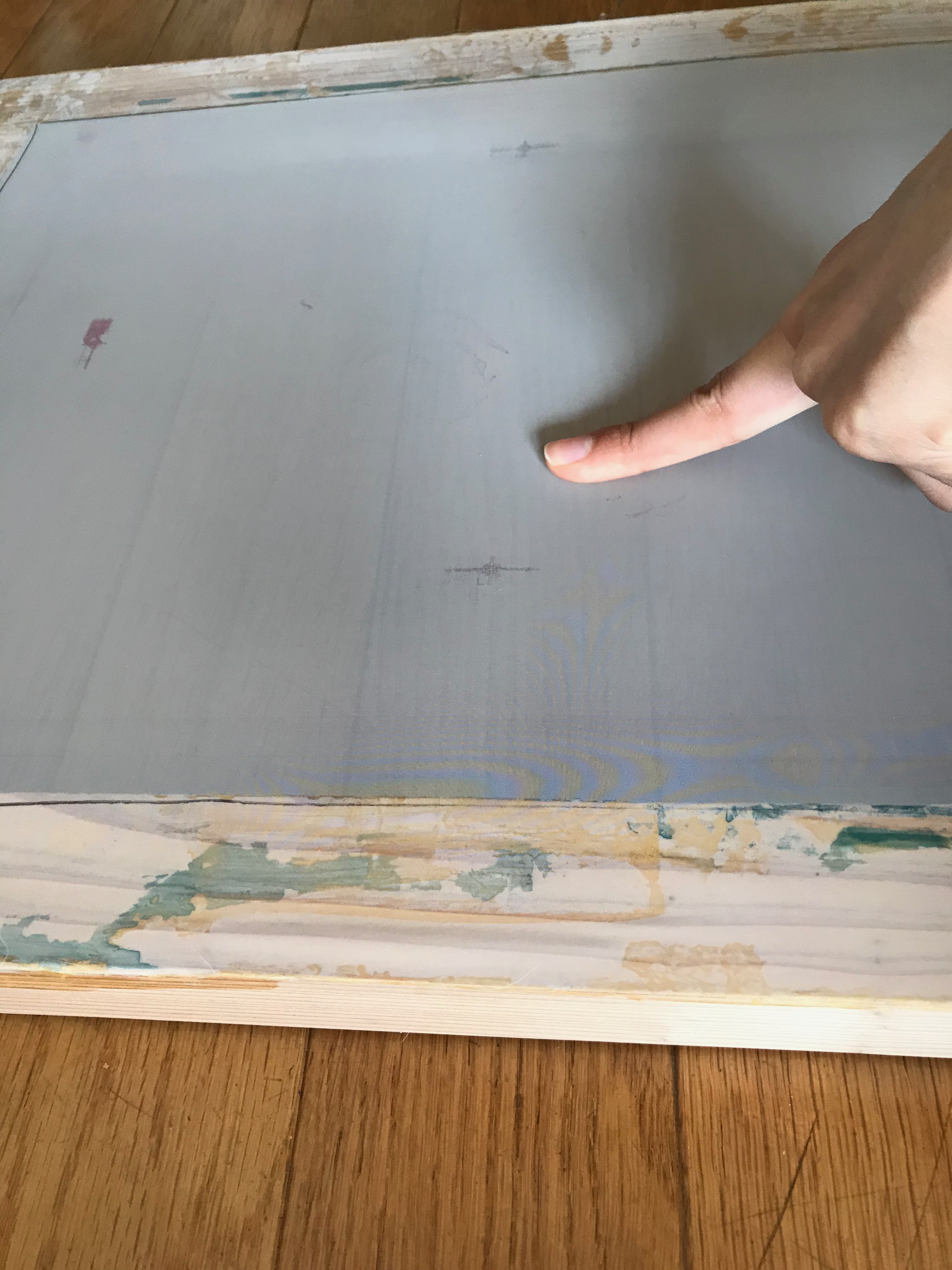

専用の枠に、メッシュ状(網目状)になっている薄い布を張って「版のもと」を作ります。 ちなみにカレンダーの表紙はアルミでできた枠を使いましたが、都合上木枠です。 (ちゃんと写真撮っとけボケナスがあ!!) この布ね、もともとシルク(絹)を使っていたんですって! 今はコストや機能性の点からテトロンとかっていう化学繊維がほとんどなんですって! だからシルクスクリーンっていうのね!へぇー!(合コンで披露しよう)

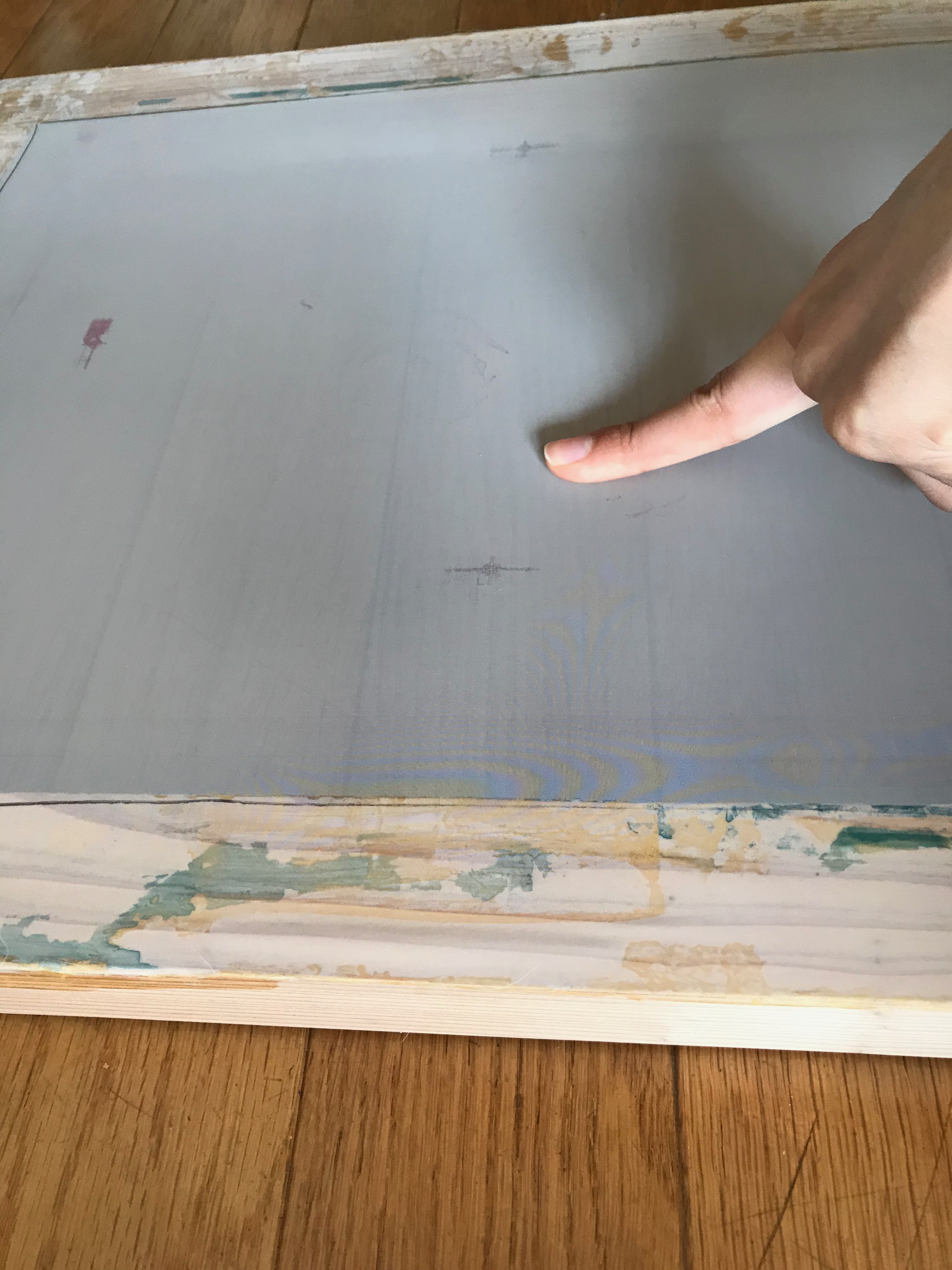

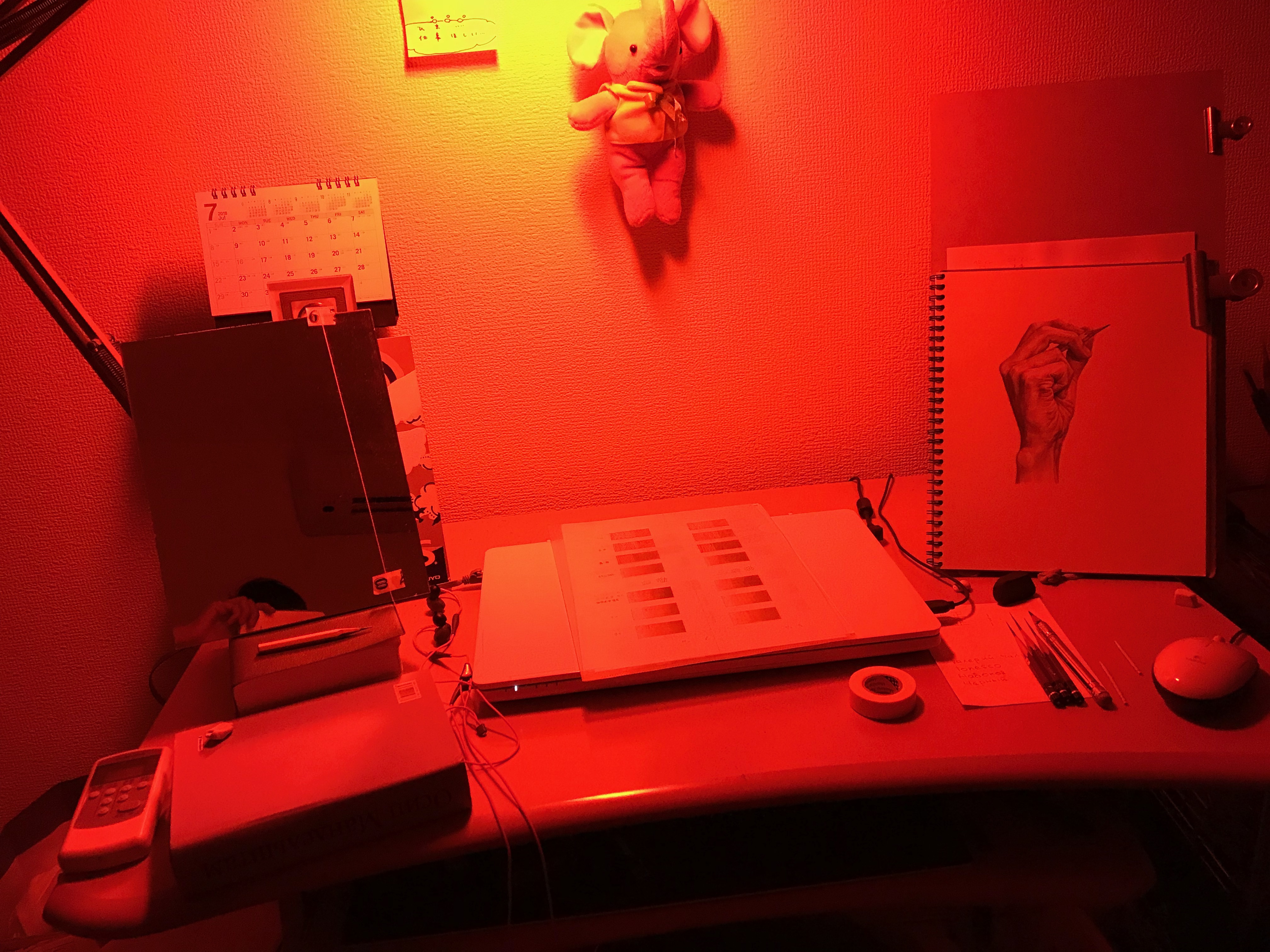

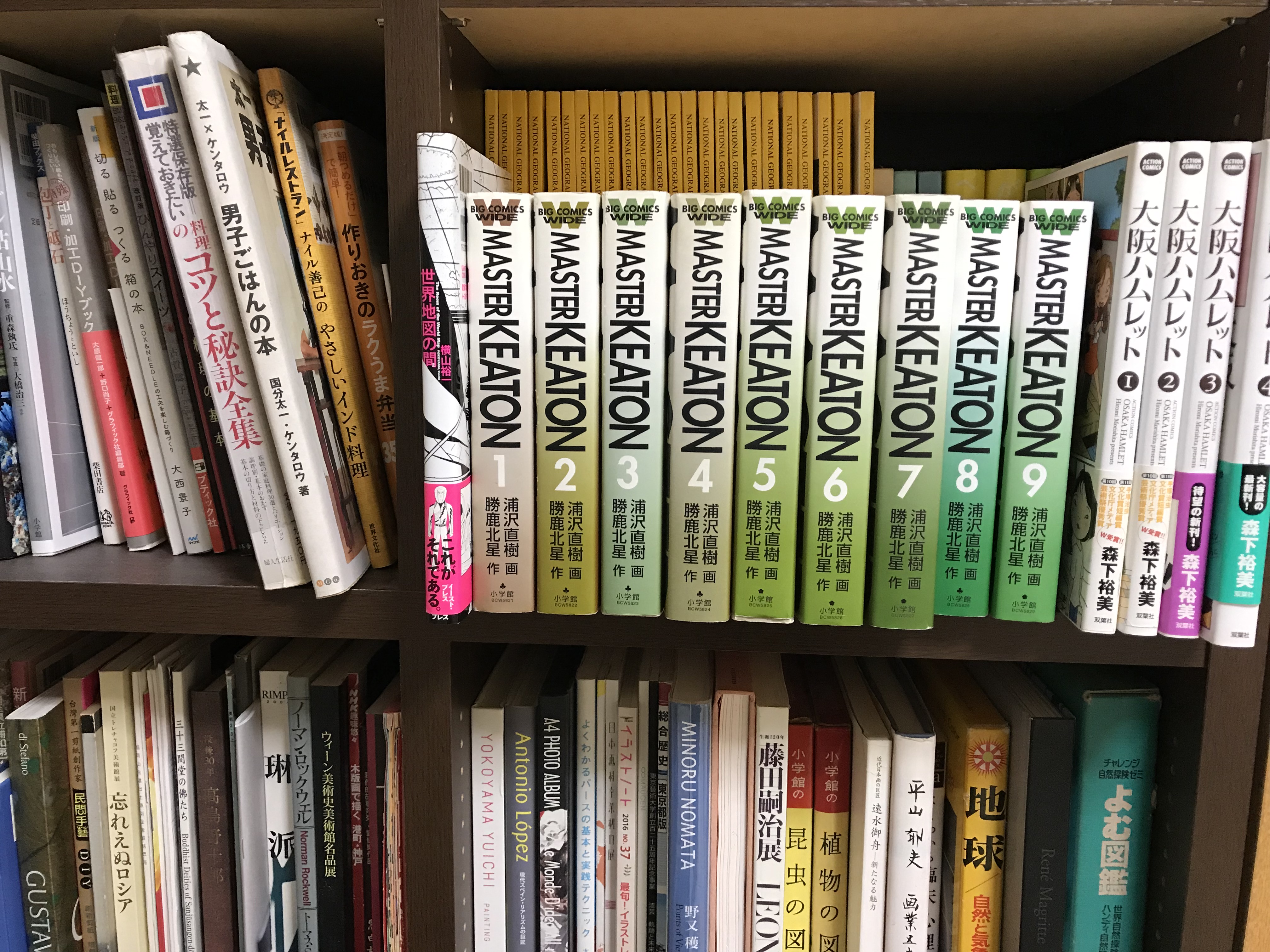

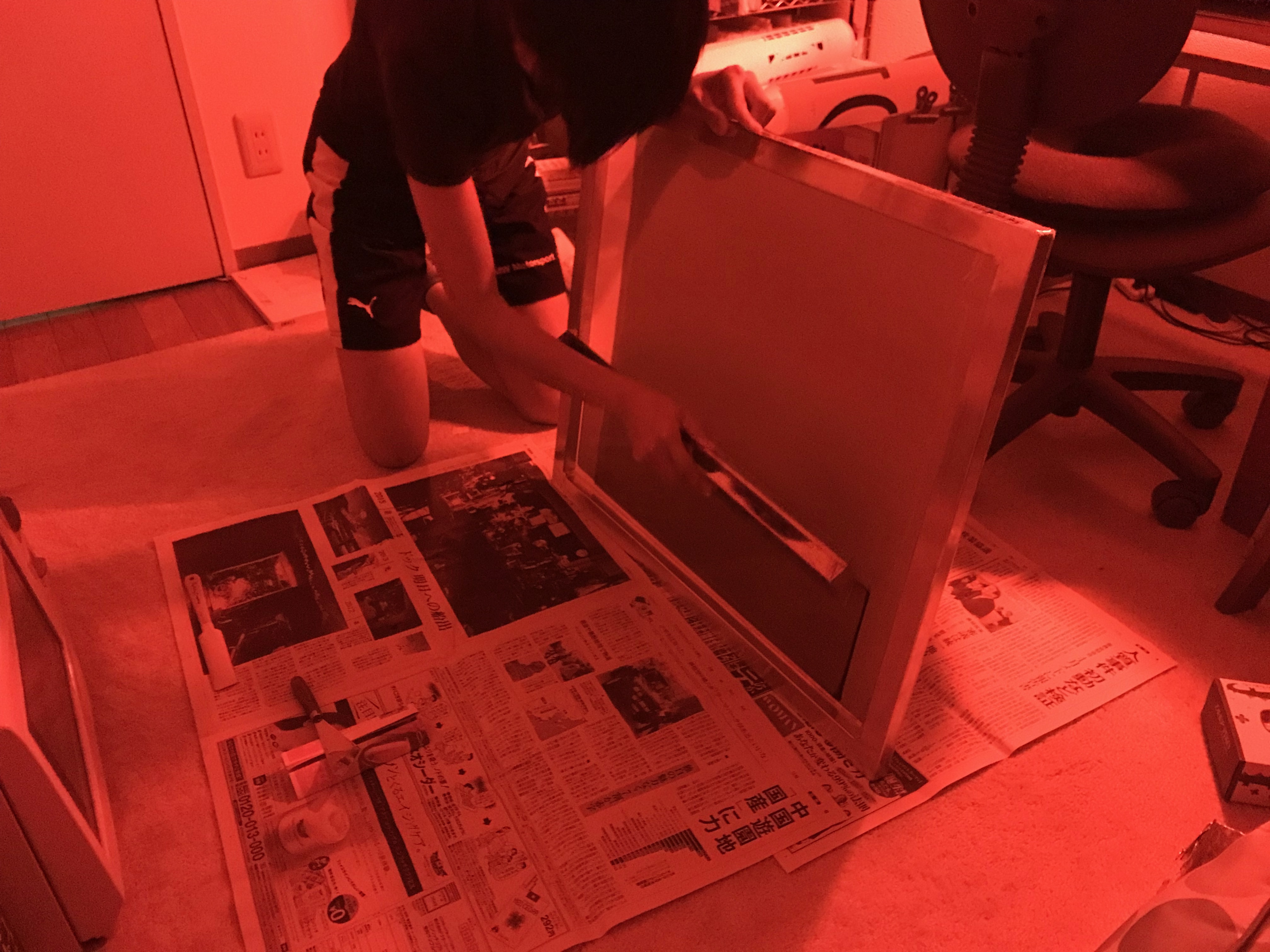

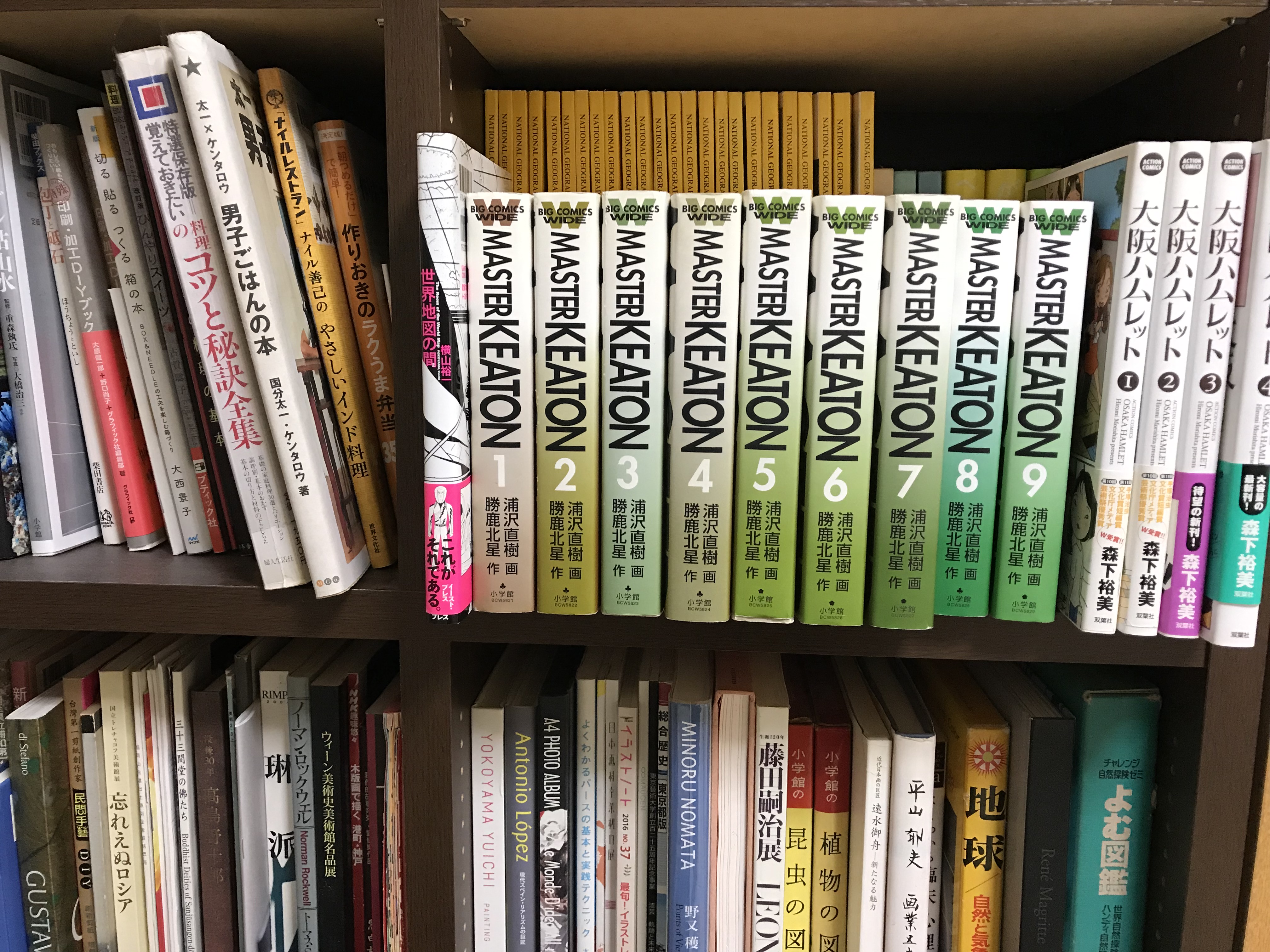

ピッカーーーーーーーーーー!! (ピカチュウっぽい) それにしても、どうでもいい動画ですね! でもちょっとかっこよくないですか!? 木の箱の上に、くもりガラスの板でふたがしてあります。 箱の中には、蛍光灯が仕込まれています。 今の時代、あかりといえば蛍光灯よりもLEDが多くなってきていますが、 シルクスクリーンに必要な光は 紫外線を発する、蛍光灯やブラックライト、太陽光でないといけません。 紫外線って悪いところばかりがクローズアップされるけど、いいところもいっぱいあるんですよね。 私、あのこ嫌いじゃないなー。 4でつくったものを、「ぴかぴか」のガラス板の上に載せます。 浮いたりしないように、さらに上から、本などの重しを載せます。 重しの一番下は、重量が分散するよう、小さめの本などをたくさん置くようにします。 うちでは手頃な大きさの「マスターキートン」を愛用しています。

「ぴかぴか」の光に当たっていなかった部分は、 「闇の液体」が固まっていないので、かんたんに落とすことができるのです。 この瞬間が、版作りの中でも、いちばんのハイライトでしょう。 一点、なぜ風呂場の掃除をしておかなかったのかが悔やまれます。 風呂場の電気の光に照らされて 「闇の液体」がじつは緑色だったことに、初めて気づきます。 光があるから、色があるんだなあと、実感する経験でした。 放っておくと闇に吸い込まれていく私ですが、 こんなとき、「光、いいね!」という気持ちになります。 闇には美しさがある。 光にも、ちがった美しさがある。 みんなちがって、みんないい。 さて、ここまでくれば、かなり版の完成に近づいてきました! 7 仕上げをして版が完成! まれに、絵柄で隠していなかった場所の「闇の液体」が きちんと固まっていなかったり、傷がついたりして、 予期せぬところに穴があいていることがあります。 こんなときは、「闇の液体」をうすめたもので、部分的に穴を塞ぎます。 放っておけば、その辺で光に当たって固まります。

少しだけ「シルクスクリーン」の版がどのように作られているか、 おわかりいただけたでしょうか。 次回は「シルク制作日記2 勝手にオリンピック」です。 汗と涙と筋肉痛のつまった にわかアスリートたちの熱い夏を引き続きお楽しみくださいね。

関連記事